概述

危害因素:职业危害因素包括化学物质、物理因素、粉尘,以及职业紧张等,以化学物质最为常见;其中有些危害因素直接以心脏为靶器官,有些则是其多脏器功能损伤表现的一部分;

临床表现:心肌损害、心律失常、传导阻滞、心力衰竭、心源性休克及猝死,以及不同程度的血管损害

病因

物理因素:主要为噪声、振动、低气压、低温、高温、微波、电击等。如长期接触85~90db以上的噪声,可使发生高血压病的危险增加;振动可引起肢端血管损伤,引起手指间歇性苍白和发绀发作等。

粉尘:硅尘、煤硅尘、石棉等

化学因素:窒息性气体、农药、金属、卤代烃类、有机溶剂、高铁血红蛋白形成剂、硝酸盐类、其他

发病机制

心肌损害 干扰心肌代谢及能量生成、心肌直接毒性作用、心肌直接毒性作用、引起心肌缺氧性损害、引起电解质紊乱、引起神经介质代谢紊乱或受体敏感性异常、自由基损伤

血管损伤 1.某些化学物对血管也有直接损伤作用,如亚硝酸盐对血管舒缩中枢、周围血管有麻痹作用,严重中毒者可引起血压下降;

2.硝酸甘油在体内硝酸盐及亚硝酸盐生成酶的作用下,可生成硝酸盐和亚硝酸盐,亦引起血压下降;

3.铅可通过影响肾素-管紧张素系统,使交经过度兴奋,引起血压升高。

4.一氧化碳可增加血管的通透性,促进脂质在血管壁的沉着及血小板的黏附,影响血管功能;

5.二硫化碳则可影响肝脂质代谢,抑制血清清除因子活性,使血液中β-脂蛋白增加,促使小血管壁玻璃样变,导致血管动脉粥样硬化;

6.氯乙烯可导致肢端动脉痉挛等。

病理

1.急性化学性中毒所致心脏病变主要是心肌细胞间质充血水肿、心肌点状或弥漫性出血、变性坏死、心肌纤维断裂等。

2.有关化学性中毒所致血管病理方面的研究较少,二硫化碳可导致血管动脉粥样硬化,实验研究见动脉内皮细胞和平滑肌细胞结构受到破坏,出现动脉硬化的早期改变,如超微结构见主动脉内皮细胞肿胀、细胞核变形、染色体溶解,平滑肌细胞变形、向内膜迁移现象等。

临床类型

心脏损害 心律失常 猝死 血管损伤

实验室检查

心肌损伤标志物、评价心功能的检测指标、心电图、动态心电图、超声心动图、心脏磁共振、冠状动脉造影、其他

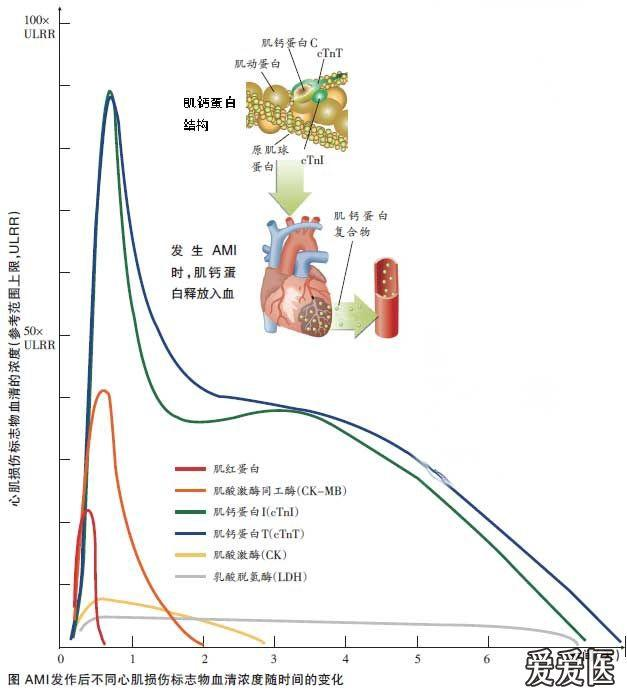

心肌损伤血清标志物

诊断

职业性中毒性心脏病

1.轻度中毒性心脏病 凡具备下列表现之一者:

a)心电图出现轻度缺血性改变;

b)阵发性室上性心动过速、单源频发室性期前收缩、莫氏I型房室传导阻滞等之一者;

c)CK-MB达到或超过正常参考值2倍但不超过5倍,伴乳酸脱氢酶(LDH)、天门冬酸氨基转移酶(AST)等酶相应增高;

d)心肌肌钙蛋白(cTns)阳性。

2.中度中毒性心脏病 凡具备下列表现之一者:

a)心电图明显的缺血性改变;

b)阵发性室性心动过速、多源性室性期前收缩、心房颤动、心房扑动,成对室性期前收缩、RonT型

室性期前收缩、莫氏Ⅱ型房室传导阻滞等之一者;

c)CK-MB达到或超过正常参考值5倍,伴LDHAST 等酶相应增高。

3.重度中毒性心脏病 凡具备下列表现之一者:

a)心电图呈心肌梗死样改变;

b)心室颤动、心室停搏、Ⅲ度房室传导阻滞、尖端扭转型室性心动过速等之一者; c)心力衰竭或心源性休克;

d)心脏性猝死。

治疗原则

一般治疗:患者应绝对卧床,避免各种恶性刺激,及时纠正缺氧并吸氧,维持水、电解质与酸碱平衡;应用心电监护,密切观察心率、心律、血压、心脏功能变化;谨慎补充液体,尽量减轻心脏负荷,必要时应用利尿剂(如呋塞米 20mg,每8~12小时一次);给予易消化、富含维生素和蛋白质的饮食,改善全身状况。

病因治疗:针对病因采取必要的解毒治疗措施,如立即终止毒物接触,并促进其排泄;对某些毒物可用特效解毒剂,如有机磷中毒可用阿托品及胆碱酯酶复活剂,砷、锑中毒可用二巯丙磺钠或二巯丁二钠,氰化物中毒可用亚硝酸钠-硫代硫酸钠解毒治疗等;一氧化碳中毒心脏损害,采用100%的氧直至患者无症状或碳氧血红蛋白水平降至5%以下(有心血管或肺损伤者,可考虑降至 2% 以下)。

心肌损害的治疗:糖皮质激素、促进心肌代谢、改善冠脉循环、心力衰竭、心律失常的治疗、血管系统损伤的治疗

版权所有:山西省第二人民医院 山西省职业病医院 晋ICP备16008008号

Copyright © The second people's Hospital of Shanxi , Occupational disease hospital of Shanxi