概念

职业性神经系统疾病:劳动者在职业活动过程中过量接触生产环境中某些不良因素引起的神经系统损伤,如电离辐射、高温、振动、低气压、机械压迫、化学物质等均可引起中枢或周围神经系统损伤。

职业性化学物质引起的神经系统疾病:

一般指直接毒性作用引起的损伤,根据习惯将毒物的缺氧窒息作用或循环损伤作用纳入介绍。

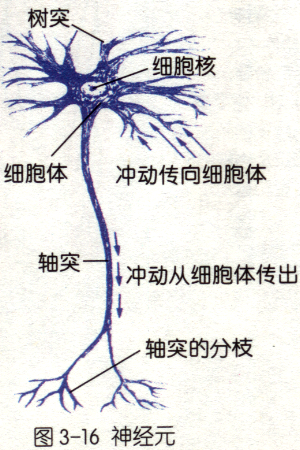

神经元的结构:

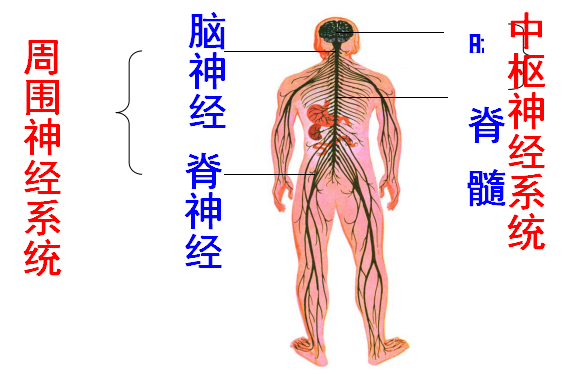

神经系统:

病因

中毒性脑病:主要指大脑皮质神经细胞损伤所引起的临床表现,水肿、坏死为其主要病理改变,临床以头痛、恶心、呕吐、意识障碍、昏迷、抽搐、 呼吸心搏骤停等为主要症状;多为急性中毒过程所致。

直接毒性物质 1.金属和类金属及其化合物,如四乙基铅、有机汞、砷类、磷化氢等。

2.有机溶剂,如汽油等石油裂解产品、苯及苯系物类、卤代烃类、醇类、醚类、酮类、二硫化碳等。

3.农药,如有机磷、有机氯、溴甲烷、碘甲烷、氯乙烷、氟乙酰胺、毒鼠强等。

4.安眠麻醉药物。

间接毒性物质 1.窒息性毒物,如甲烷、氮气等惰性气体,CO、CO2、亚硝酸盐、苯的氨基和硝基化合物、硫化氢、氰化物等,可引起全身缺氧,造成脑损伤。

2.刺激性气体,如光气、氯气、氮氧化物、氨和胺类、硫酸二甲酯、酸雾和酸酐、成酸氢化物、卤素和卤化物、酯类、醛类、强氧化剂、某些金属化合物(羰基镍、氧化镉、五氧化 二钒等),可引起肺水肿导致缺氧性脑损伤。

3.心血管毒物,如钡可抑制肌肉(包括心肌)活动,还可引起低血钾,导致心脏骤停; 镁、锑可引起低血钾或细胞内低钾,干扰心血管功能;苯等有机溶剂、拟除虫菊酯等农药等 可干扰神经介质功能,诱发心律失常,均可引起缺氧性脑损伤。

4.溶血性毒物,可降低血液携氧能力,引起机体缺氧,诱发中枢神经损伤,常见毒物如砷化氢、锑化氢、萘、苯胺、硫酸铜等。

发病机制

细胞通透性改变和血脑屏障损害

组织缺氧

干扰细胞代谢

诱发神经细胞钙超载

阻碍分子通道功能

临床表现

1.接触高浓度毒性较强的神经毒物(如有机溶剂、窒息性毒物、氯代烃类等)引起,发病迅速,潜伏期极短,如接触浓度稍低或毒物毒性不强时,潜伏期可达数十分钟至数十小时。

2.其临床特点为急性脑水肿表现,伴神经-精神障碍,主要症状为头痛、头晕、恶心、呕吐、视物模糊、步态蹒跚、烦躁、激动等,随颅内压增高,症状逐渐恶化,头痛、呕吐加重,并出现躁动不安,嗜睡甚至昏迷;

3.严重时开始即有弥漫性脑水肿所致脑损害症状,如意识模糊、昏迷、抽搐,伴血压升高、脉搏减慢、呼吸深缓等;晚期可有血压下降,脉搏频弱,呼吸浅而快,还可出现球结膜水肿、视盘水肿甚至脑疝形成,呼吸抑制、停止等。

4.额叶、颞叶、丘脑前部受损时(如四乙基铅、有机汞、有机锡、二硫化碳、汽油、一氧化碳急性中毒),精神障碍十分突出,表现为癔症样、类精神分裂症或类狂躁抑郁症等症状,严重者可出现神志不清、昏迷。

5.三甲基锡的靶器官是边缘系统和小脑(包括白质),可出现健忘、虚构、焦虑、易激惹、定向障碍、攻击行为及眼球震颤、共济失调等。个别毒物尚可引起脑局灶损害,如皮质性失明、小脑性共济失调、帕金森综合征等、继发性癫痫及自主神经失调症状(如高热、多汗、流涎、血压不稳定及瞳孔改变等)。

诊断与鉴别诊断

急性中毒性脑病:明确的高浓度神经毒物接触史、实验室检查、影像学检查

治疗急性中毒性脑病

病因治疗 应立即停止毒物的接触,尽快清除已吸收的毒物,及早使用解毒剂或血液净化疗法。

积极防治脑水肿 合理输液,限制液体入量;肾上腺糖皮质激素;利尿脱水。

及时纠正脑缺氧 如正常大气压下吸纯氧可使脑压下降23%,而2个大气压下吸氧可使脑压下降 37%。

促进细胞代谢 促进细胞代谢;还可选用维生素C、还原型谷胱甘肽、辅酶Q1、维生素E等抗自由基清除剂。

版权所有:山西省第二人民医院 山西省职业病医院 晋ICP备16008008号

Copyright © The second people's Hospital of Shanxi , Occupational disease hospital of Shanxi